- 相続人の所在がわからない

- 遺産がどこに、いくらあるかわからない

- 財産が減っている理由がわからない

- 遺言を作っていたかわからない

そんな時はまず調査を! 5.5万円

3月28日(土)

入江・置田法律事務所

大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江・置田法律事務所の解決事例

-

解決事例

相続人のいない独居老人の身の回りの世話をしたことへの感謝の気持ちから作成された遺言書に基づき、全財産を遺贈されるとともに、その相続税申告をし

ご相談者属性

【被相続人】

A

【相続人】

なし

【相続財産】

不動産 250万円

預貯金 5400万円

その他 50万円

事案概要

依頼者は50代の兄弟お二人です。

…

-

解決事例

連絡の取れない相続人に対して弁護士名義で協議を申し入れた結果、遺産分割協議を成立させることに成功した事例

事案

相談者の母親の弟(相談者にとっては叔父)が亡くなったという事例です。その叔父には配偶者も子もおりませんでしたので、兄弟姉妹が相続人となります。

その叔父が亡くなったのは2年前でした…

-

解決事例

亡くなった父親名義の建物について、相続人間で調停を行い、地主に建物を引き取ってもらう形で清算した事例

事案

本件は、被相続人であるお父様が亡くなり、相続人である長男(依頼者の兄・相手方)と長女(依頼者)との間における遺産分割が争われた事案になります(お母様は10年ほど前に既に亡くなられてお…

-

解決事例

亡くなった父親の遺産のうち実家を売却するか否かを巡り兄弟間で揉めてい たところ、相手方本人と交渉して早期に分割協議を成立させた事例

事案

被相続人はお父様で、相続人はご存命中のお母様と子である長男及び二男の

兄弟です。ご相談に来られたのは長男です。

…

-

解決事例

亡くなった弟の遺産について、相続人である他の兄弟やその代襲相続人らとの間で遺産分割協議を成立させることができた事例

事案

相談者は、8人兄弟の二男でした(兄弟構成は、長男、二男、長女、次女、三女、三男、四男及び五男)。長男は10年ほど前に、長女は5年ほど前に既に亡くなっておられます。

相談者の弟である三…

-

解決事例

遺言執行者として、遺言書に基づく遺産の分配をし、相続税の当初申告をした後、遺留分の支払いに関する合意を成立させたことに伴う相続税の修正申告、

ご相談者属性

【被相続人】

父

【相続人】

長男、二男

【相続財産】

自宅:1000万円

現預金:7000万円

事案概要

相談者は、亡くなられたお父様の二男に…

-

解決事例

遺留分減殺請求訴訟を提起された事例

ご相談内容

依頼者の家は古くから鉄工所を営んでおり、お父様が亡くなった後は長男である依頼者が鉄工所をはじめとする事業を引き継いでいました。依頼者のお母様(被相続人)は今から10年ほど前に亡く…

-

解決事例

遺産のうち、評価額に争いのある自宅不動産を除く金融資産について先行して遺産分割協議を完了させる一部分割の活用により、相続税の期限内申告・納税

ご相談時の状況

被相続人

・母

相続人

・長男、二男

相続財産

・自宅

・預貯金・有価証券 1億円

ご依頼内容

依頼者は、横浜市に住む40代の男性の方でした。依頼者に…

-

解決事例

遺留分に配慮しつつ遺言者の希望を踏まえた割合で子ども達に相続させる旨の遺言書を作成した事例

ご依頼者属性

年齢

80代

性別

女性

ご家族

長女、長男及び二男の3人の子ども

ご相談内容

もともと羽曳野市にてご主人名義の持ち家に住んでおられたようですが、10年ほど前にご…

-

解決事例

遺産分割協議を早期に完了させ、自宅に小規模宅地の特例を活用することで、納税額をゼロにすることに成功した事例

ご相談時の状況

被相続人

・父

相続人

・母

相続財産

・自宅 1億円

・預貯金、有価証券 4000万円

ご依頼内容

依頼者は、亡くなられたお父様(被相続人)の長女でした。被…

-

解決事例

兄弟姉妹の相続について、他の相続人から相続放棄等の協力を受けつつ遺産分割協議の成立に成功した事例

事案

相談者の亡くなった父親は、4人兄弟の長男だったようです。兄弟構成としては、長男、二男、三男及び長女の4人です。そのうち、三男が亡くなったとの連絡を受けたようです。長男である相談者の…

-

解決事例

遺産分割調停において、取得予定の不動産の買取りを希望する不動産業者から金銭を借り入れ、他の相続人に対する代償金を支払うことにより、全ての遺産

・事案

お父様の遺産分割について、長男がご相談に来られた事案です。お母様を早くに亡くし、お父様が寝屋川市にある実家に長年お一人で暮らしておりました。お父様には、長男と二男と2人の子どもが…

-

解決事例

父と同居していた自宅を遺言により相続したとして占有を続ける三男に対し、長男が遺言執行者としての管理処分権に基づき、建物明渡しと自宅売却に成功

事案

本事案において、被相続人であるお父様には、長男、二男、三男の三人の子どもがいました。被相続人は神戸市内に自宅(土地建物。時価総額約6000万円)をお持ちで、妻と三男家族とともに暮らし…

-

解決事例

認知症の父の預金口座を解約し、現金で管理していた長女に対し、相続開始後に預金口座を調査し、相続分相当額の預金の支払いを受けることに成功した事

事案

本件は、被相続人であるお父様が亡くなり、相続人である長女(依頼者の姉・相手方)と長男(依頼者)との間における遺産分割が争われた事案になります。

もともと、お母様を早くに亡くされ、…

-

解決事例

兄から一方的に金融機関へ提出する口座解約のための書類に署名押印を求められたことから、代理人を入れて遺産分割協議を行った事例

事案

お父様の遺産分割について、次男がご相談にこられた事案です。お母様を早くに亡くし、お父様が和歌山県にある実家で長年お一人で暮らしておりました。その実家から1駅くらいの距離に長男が家族と居…

-

解決事例

韓国籍の被相続人に関する遺産分割調停を申立て、早期に調停を成立させた事例

事案

亡くなられたお母様(被相続人)には、長男、長女及び二女の3名の相続人がおりました。なお、お父様は5年前に既に亡くなられておりましたが、お父様の遺産分割協議はなされていないままでした。

…

-

解決事例

生前の使途不明金について不当利得返還請求訴訟を提起し、請求額の一部を支払う旨の和解を成立させた事例

事案

亡くなられたお母様(被相続人)には、長男、長女及び二女の3名の相続人がおりました。なお、お父様は5年前に既に亡くなられておりましたが、お父様の遺産分割協議はなされていないままでした。

…

-

解決事例

連絡が繋がらない兄の住所を調査した上で遺産分割調停を申立て、調停成立に成功した事例

事案

相談者は、2人兄弟の弟です。20年以上前にお母様は既に亡くなられており、昨年にお父様(被相続人)が亡くなられました。

2人兄弟の兄とは、お母様が亡くなってから一切連絡を取っていなかっ…

-

解決事例

相続人の一人がその全額を解約出金した被相続人の預貯金のうち、依頼者の相続分について、不当利得返還請求訴訟を提起し、一部の回収に成功した事例

事案

相談者のお母様が亡くなられました。相談者のお母様は、夫(相談者の父親)と離婚した後に別の男性(相談者にとっての継父)と再婚しておりました。相談者はお母様とは離れて住んでいたため、その継…

-

解決事例

被相続人のすべての遺産について死因贈与を受けたとして、遺産に関する紛争調停を申し立てられた事例

事案

亡くなられたお父様(被相続人)には長女と二女の2名の相続人がおられました。遺産としては、預貯金(現在残高約1600万円)と、被相続人が長女とともに居住していた不動産(固定資産税評価額約…

-

解決事例

被相続人の内縁の妻が引き出した預金を巡り、相続人である前妻の子らから遺留分侵害額請求をされたが、内縁関係の実態が重視された結果、出金が被相続

事案

内縁関係のある夫(被相続人)が亡くなったことを受けてその内縁の奥様(以下、「相談者様」と言います)からご相談をいただいた事例です。被相続人には前妻との間にお子さんが2名(長男及び長女)…

-

解決事例

疎遠だった伯父と伯母から、祖母が亡くなったことと相続を放棄して欲しいとの連絡が来たため、遺産分割協議を行った事例

相談内容

祖母(被相続人)には、長女A、長男B及び次男Cと3人の子がおり、その次男Cは既に亡くなっており、さらにその子(祖母から見ると孫)である長男、次男及び長女がご相談に来られた事案です…

-

解決事例

遺産分割において寄与分と特別の寄与分が争点となり、依頼者の主張が一部認められた事例

相談内容

お父様(被相続人)が亡くなられました。お母様は10年以上前に既に亡くなられていたため、相続人は、長女と次女の2名となります。遺産は、お父様が居住されていた実家の土地建物と、その土…

-

解決事例

遺産分割協議書は作成されたが、相続人の一人が印鑑証明書を渡さないため、遺産分割調停を申し立てた事例

相談内容

亡くなられたお父様(被相続人)には奥様と長男と長女の3人の相続人がおられました。奥様と長男とは被相続人が亡くなった後も同居していましたが、長女は結婚を機に夫の家に嫁いでいました。…

-

解決事例

推定相続人の廃除を内容とする公正証書遺言を作成した事例

相談内容

相談者(男性)には息子が2人いましたが、息子がそれぞれ家庭を持ってから、全く自分に連絡をしてくれることがなくなり、寂しい思いをされていました。そのような中、妻に先立たれ精神的にも…

-

解決事例

戸籍を調査した結果、遠縁に見ず知らずの相続人がいたことが発覚した事例

相談内容

亡くなられた方(被相続人)は4人兄弟の末っ子(四男)であり、上に長男、次男及び三男と3人の兄がおりました。被相続人には配偶者も子どももおられなかったので、相続人はその長男、次男及…

-

解決事例

養父からの離縁の訴えを斥けて将来の相続人たる地位を維持した事例

相談内容

依頼者は養子,相手方は養父で,養母はすでに他界していました。養父には実子はおらず,養父が亡くなった場合,依頼者は,将来,唯一の相続人となる方でした。

ところが,養父は,依頼者…

-

解決事例

遺言書の作成と併せて遺留分放棄の手続も行った事例

相談内容

相談者は40代の女性です。相談者には夫との間に1人の子がおります。夫には離婚歴があり,前妻との間に2人の子がいるとのことでした。相談者としては,自分が亡くなったとき,自分の遺産の…

-

解決事例

すべての遺産を特定の相続人らに相続させる旨の遺言に対して、他の相続人から遺留分減殺請求をされたが,価額弁償として、金銭の支払いだけでなく不動

事案

地方のとある有名な観光都市で老舗ホテルを経営されていた相談者らのお父様(以下では「被相続人」と言います)が亡くなられました。その相続人は,長男,長女及び二男の3人でした。

被相続…

-

解決事例

被相続人と生前に合意していた内容に基づき,真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を行った事例

事案

相談者は,事業資金の返済が出来なくなり,住んでいたマンションを金融機関によって差押えされて競売にかけられそうになりました。そこで,相談者の兄と相談し,兄にマンションを売り渡したことに…

-

解決事例

将来発生する二次相続について相続放棄することを前提に遺産分割協議をすることで、取得する相続分を増やすことに成功した事例

被相続人

お父様

相続人

お母様,長男,長女及び二男

相続財産

実家の土地及び建物に加えてマンション

事案

亡くなられたお父様(被相続人)には,お母様,長男,長女及び二男の4人…

-

解決事例

「すべての遺産を長女に相続させる」旨の遺言書を作成した事例

事案

当事務所に遺言書作成の相談に来られたのは、以前に、亡くなったお父様(被相続人)の遺産分割協議と相続税申告の依頼を当事務所にされた、被相続人の長女さんでした。長女の話によれば、父の相続の…

-

解決事例

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)において、受遺者らの生前贈与を明らかにすることで、遺留分侵害額の大幅な増額に成功した事例

事案

相談者には既に亡くなった父親がおり,さらにその父親(相談者からみた祖父)が亡くなられました。相続人は,祖父の子であり相談者からみて叔父にあたる方と伯母にあたる方,相談者の3人です。

…

-

解決事例

兄弟間ごとに異なる代償金の金額で遺産分割協議をまとめた事例

事案

亡くなられたお父様(被相続人)には,長男,二男,長女の3人の相続人がおられました。被相続人の遺産には,土地及び建物(以下「本件不動産」といいます。)と預貯金がありました。長男は,被相続…

-

解決事例

海外在住の相続人が一時帰国中の1ヶ月間で相続人間の話し合いをまとめ、遺産分割協議を早期に完了させることにより、相続税の大幅な節税に成功した事

事案

相談者は神戸市に在住する50歳代のサラリーマンの方でした。父が先日、病気で亡くなったが、今後どのような相続手続が必要なのか、まったく分からないとのことでした。

お父様の相続人は、相談…

-

解決事例

自筆証書遺言の無効確認訴訟を提起し、勝訴した事例

事案

亡くなられたお母様(被相続人)には、長男(依頼者)と二男の2人の相続人がいました。被相続人は夫が亡くなった後も自宅マンションに一人で暮らしており、主に長男夫婦がマンションを訪れ、被相続…

-

解決事例

預金の使い込みの疑いをかけられ、損害賠償請求訴訟を提起された事例

事案

依頼者は、3年前に亡くなられた母親(A)の長女(X1)とその息子(X2)の2人でした。

Aには、X1のほかに、長男(Y)、二男(B)がいました。Yは、10年以上前から認知症を患っ…

-

解決事例

推定相続人である長男を廃除する旨の遺言があった事例

事案

依頼者は、昨年亡くなられた父親(被相続人)の1人息子でしたが、被相続人が亡くなる10年以上前から、仕事の都合でヨーロッパに海外赴任しており、被相続人とは長らく連絡をと…

-

解決事例

遺産分割協議成立後に遺言書の存在が明らかとなり、遺産分割協議の錯誤無効を争った事例

事案

相談者の夫(被相続人)は、若くして事業に成功され、東京都内のとある高級住宅街に建つ立派な邸宅(時価約1億円)を購入され、夫婦で一緒に暮らしてきました。相談者と被相続人との…

-

解決事例

遺産のうち、金融資産について早期に遺産分割協議を完了させ、評価額に争いのある自宅不動産について遺産分割調停手続を活用した事例

事案

依頼者は、横浜市に住む40代の男性の方でした。依頼者には5歳年下の弟がいましたが、弟は妻子とともに、大阪市内にある二世帯住宅(土地が父親所有で、建物が父親名義部分と兄名義…

-

解決事例

不動産の売却、生命保険の活用、遺言書作成を組み合わせた生前対策により、相続税の大幅な節税に成功した事例

ご相談内容

相談者のAさんは、80歳近くの女性の方でした。

Aさんはちょうど2年前にご主人を亡くしており、それ以降はお一人でご自宅に住んでいました。Aさんには、長男のBさん…

-

解決事例

遺留分に配慮した遺言書に作成し直した事例

相談内容

相談者(X)は70代の男性です。

Xには離婚した前の妻との間に子どもが3人(長男A、二男B、長女C)います。

XはBと同居しており、Bが…

-

解決事例

遺言書が無かったために、被相続人の甥・姪を含む相続人ら10名での遺産分割協議を余儀なくされた事例

ご相談に至った経緯

依頼者(X)は大阪に住む90歳の男性の方です。ご高齢であり、車いすに乗られるなど足が不自由でしたので、娘さんに付き添われて事務所に相談に来られました。

…

-

解決事例

相続開始を知ってから3ヶ月経過後に相続債務があることを知った場合であっても、相続放棄が認められた事例

事案

依頼者の両親は、相続人が幼い頃に離婚しました。以後、依頼者は父親のもとで育てられ、母親との連絡が途絶えていました。

平成22年に依頼者の母親が亡くなりました。依頼者はその際、母親が亡…

-

解決事例

交通事故の被害により事理弁識能力を失った方の成年後見人として、遺産分割協議を行った事例

事案

依頼者は、フォークリフトオペレーターや倉庫内作業員としてこれまで働いてきましたが、50歳半ばに差し掛かったある日、交通事故に遭われました。

その結果、右肩甲骨を粉…

-

解決事例

被相続人が死亡後、相続登記が未了のまま、2次相続、3次相続が発生したため、相続人10人の共有状態となっていた不動産につき、遺産分割協議により

・事案

依頼者の叔父にあたる方には、昭和40年頃に建てられたご自宅が大阪府八尾市にあり、夫婦で長らく住んでいました。依頼者は、小さい頃に父(叔父の弟)を亡くしていましたが、父…

-

解決事例

一部分割により,小規模宅地の特例適用を可能とし,相続税の納税資金等の確保に成功した相続税申告の事例

事案

依頼者は亡くなられたお父様(被相続人)の長男でした。被相続人には,依頼者と二男,長女の3人の相続人がいました(奥様は早くに亡くされています)。

…

-

解決事例

生命保険金の受取人に指定された相続人が相続放棄をした場合の相続税申告の事例

〇相続人が承認するか放棄するか明らかでない場合の相続税申告の事例

(解決事例「生命保険金の受取りに際して,相続放棄を活用した事例」参照)

事案

依頼者は亡くなられたお父様(被…

-

解決事例

遺留分侵害を理由に遺産分割調停を申し立てられた事例

依頼者は、亡くなられたお父様(被相続人)の二男にあたります。被相続人は、古くから地元において不動産の売買、賃貸、仲介、管理等を営む株式会社を経営していました…

-

解決事例

遺言書と異なる内容で遺産分割協議をした事例

事案

依頼者には長女、二女、長男の3人の子どもがおり、自分が死んだ後に相続争いにならないようにとの思いで、当事務所に公正証書遺言の作成を依頼されました。

遺…

-

解決事例

生命保険金の受取りに際して、相続放棄を活用した事例

事案

依頼者は亡くなられたお父様(被相続人)の息子であり、被相続人の介護など身の回りの世話はすべて息子夫婦が担当してきました。

被相続人には依頼者の姉にあたる長女がいますが…

-

解決事例

未払賃料の支払請求権を相続により取得した事例

事案

依頼者は亡くなられたお母様(被相続人)の1人娘でした。

被相続人は生前に貸倉庫を所有し賃貸していたものの、その借主である企業の一つが、ある日から、

倉庫内に業務用の資材…

-

解決事例

名義預金の帰属が争われた事例

事案

依頼者は大阪市内に住む男性の方でしたが、

ある日、久しぶりに故郷の実家に帰省した際、

父(被相続人)の死亡の事実を初めて知り、その際、父の部屋に保管してあったはずの依頼…

-

解決事例

被相続人と疎遠であった実の母親と異母兄弟に相続放棄を認めさせた事例

事案

本件は、交通事故により若くして死亡された方の

お姉さまから、当初、交通事故にかかる

損害賠償請求事件として依頼を受けた事案です。

依頼を受けた当…

-

解決事例

遺留分減殺請求訴訟を提起された事例

事案

依頼者の家は古くから鉄工所を営んでおり、依頼者はお父様が亡くなった後は長男である依頼者が鉄工所をはじめとする事業を引き継いでいました。

依頼者の…

-

解決事例

すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言があった事例

事案

亡くなられたお父様(被相続人)には長男と二男の2人の相続人がおられましたが、被相続人が生前に作成されたと思われる公正証書遺言には、すべての遺産を長男に相続させる旨の記載がありました。そ…

解決事例一覧はこちら

-

相続相談実績年間200件超|相続に強い弁護士

相続相談実績年間200件超|相続に強い弁護士

遺言書作成や生前対策といった準備段階から、遺産分割などの複雑な紛争案件まで、あらゆる段階の解決実績が豊富です。 また、当事務所の弁護士は税務の知識も有しているため、法務だけでなく税務面での課題にも、ワンストップで対応いたします。

-

相続紛争案件に関する豊富な経験と解決実績

相続紛争案件に関する豊富な経験と解決実績

これまで、遺産分割協議をめぐる交渉事件、遺産分割調停、遺留分減殺請求訴訟、遺産の範囲を巡る民事訴訟など、数多くの相続紛争案件に関わり、解決へと導いてまいりました。最後の最後まで依頼者の方々と一緒に闘ってまいります。

-

弁護士兼税理士として、相続税申告の豊富な実績

弁護士兼税理士として、相続税申告の豊富な実績

幣事務所においては、税理士資格を持った弁護士が、税務上の課題も見据えたうえでの法律相談に応じることで、税務・法務両面から、皆様の相続にまつわる多種多様なニーズにワンストップで対応してまいります。

-

専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士体制

専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士体制

当事務所では、相続分野の案件数を多く対応してきたことで、相続分野の研鑽を積んできました。ですので、安心してご相談ください。

-

他仕業・業種との連携したワンストップ対応

他仕業・業種との連携したワンストップ対応

相続に関わる他士業・専門業者と緊密に連携しております。登記や不動産の処分・相続対策、保険を活用した税金対策などが必要な場合でも、事案に応じて適切な専門家を迅速にご紹介。相続に強い弁護士が窓口となることで、紛争解決から各種手続きまで、あなたの相続問題を丸ごとワンストップでサポート。

-

明確・納得の料金体系で安心

明確・納得の料金体系で安心

当事務所では、大阪・天王寺を中心にご相談いただく皆様に分かりやすいように、明瞭な料金体系をとっております。また、依頼者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、費用体系の説明を丁寧にさせていただいます。

相続問題を弁護士に相談するメリットとは

大阪で相続問題でお悩みの方へ

入江・置田法律事務所の代表弁護士をしております、置田浩之です。

私は幼少の頃、親族間の相続争いを身近で経験しました。

それまでは仲睦まじかった身内同士が、遺産相続を巡り骨肉の争いを繰り広げるその様子に、私は幼いながらに大きな衝撃を受けたものです。

法律に通じていれば、相続争いを最小限に食いとどめることができたかもしれない、あるいは、事前に対策を打っていれば、相続争い自体を避ける方法があったかもしれない。このような思いが、私の法律家としての原点にあります。

相続は、相続される側の方々(被相続人)にとってはもちろんのこと、相続する側の方々(相続人)にとっても、一生に一度の大きな出来事であることが大半です。

そして、それは往々にして、突然にやってまいります。

大切な親族を突然に亡くされ精神的ショックを受けられている最中、葬儀の手配に加えて、役所への各種届出や所得税の準確定申告、相続税申告などの税務手続き、相続財産調査や遺産分割協議などの法的手続きを短期間のうちに処理しなければなりません。

そこに相続人間での骨肉の争いが加わるとなると、その負担は計り知れないものがあります。

相続対策を誤った結果、多額の相続税を支払えずに破産に追い込まれた、あるいは、相続人間の紛争が泥沼化した結果、代々受け継がれてきた家業が廃業に追い込まれたといった、取り返しのつかない実例も世の中には多々存在します。

相続発生後、相続財産調査や遺産分割協議などの法的手続きについて、相続人の代理人として処理することや、不幸にして相続人間の紛争に発展した場合に、依頼者である相続人の利益を最大限実現しつつ、紛争を解決に導くことは弁護士の本来的使命です。

それと同時に、将来、遺産を相続される方の様々な負担を少しでも軽減しておくよう、また、相続人間での紛争へと発展するのを未然に防止できるよう、法律の専門知識とこれまでの紛争案件で培った経験を基に、依頼者の方(被相続人)と生前対策をしっかりと打っておくこともまた、相続業務に携わる弁護士に今後求められていく役割であると確信しております。

相続は、今の世代から次の世代へとバトンをつなぐ、一生に一度の大事業です。

この一大事業を成功に導くよう、あらゆる知識と経験を駆使して、全力でサポートいたします。

当事務所への依頼が、相続人間のいがみ合い、不幸へとつながっていく第1歩ではなく、相続人皆さまの笑顔と幸せへとつながっていく第1歩となれれば、この上ない喜びです。

アクセスマップ

大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目2 旭町1丁目2−7 あべのメディックスビル411

電車でお越しの場合

JR各線→「天王寺駅」中央改札口から徒歩5分

大阪メトロ→御堂筋線、谷町線 「天王寺駅」5口から徒歩3分

近鉄南大阪線→「大阪阿部野橋駅」西改札口から徒歩3分

阪堺電車 上町線→「天王寺駅前駅」から徒歩3分

車でお越しの場合

あびこ筋(国道25号線)を目指してお越しください

地下に専用駐車場はあります(有料)。

バスでお越しの場合

大阪シティバスをご利用する場合、最寄りのバス停は「あべの橋[天王寺駅前]」

アクセスの詳細はこちら

よくあるご質問

Qスムーズに相談を進めるため,相談する前に用意した方がよい資料はありますか?

事前に相談の概要やこれまでの経緯を時系列に沿ってまとめたメモ等をご用意いただければ事実関係がわかりやすくなるためスムーズにご相談を伺えます。また,遺言・相続のご相談でしたら戸籍謄本や遺言書,不動産のご相談でしたら登記簿,賃貸借契約書等,預貯金の場合は預金通帳や残高証明書等をご準備いただけるとより正確にご回答できます。

Qまだ被相続人が亡くなっていないですが,相続の相談は可能でしょうか?

Aもちろん可能です。亡くなる前であれば遺言書の作成等の生前対策をとることにより遺産分割での紛争を事前に予防できる余地があります。

Q本人でなくても(例えば家族や友人などでも)代わりに相談は可能でしょうか?

A可能です。もっとも,より詳細な事実関係の確認を伺わなければ正確なアドバイスができない場合もございます。できましたらご本人とご一緒にお越しください。

Q依頼をしたらどこまでしていただけますか?

A遺産分割協議のご依頼を戴いた場合,遺産分割協議の成立後,依頼者様がご取得なさる遺産の名義変更手続もさせて戴きます。例えば,預貯金の名義変更手続や不動産の相続登記手続もさせて戴きます。

Q土日や夜間の相談を受け付けていますか?

A事前に予約のご連絡を戴きましたら,土日や夜間のご相談も受け付けております。

Q弁護士費用の見積もりは可能でしょうか?

A可能ですが,詳しい事情を伺わなければ,どのような法的措置をとるのが望ましいかの見通しがつけられませんので,一度ご相談内容をお伺いした上で弁護士費用の見積を提示させて戴きます。

Q相続トラブルの相談だけでなく,相続税や相続登記の相談をすることもできますか?

A当事務所には税理士資格を有する弁護士も所属しておりますので,相続税のご相談もお伺いしております。また,遺産分割協議後の処理として相続登記の手続についてもご相談を受け付けております。

Q解決するまでの期間は,どのくらい見込めばよいでしょうか?

A事案によって様々ですが,遺産分割協議であったとしても半年から1年ほどかかることが多く,協議でまとまらず調停手続となった場合は,1年から2年(長くなる場合はそれ以上)の期間を要する場合もございます。

Q解決までの期間が長期化した場合,追加費用はかかりますか?

A協議でまとまらず調停手続に移行した場合は,追加着手金をいただいておりますが,それ以外では,原則,費用をいただくことはありません。

相続相談実績年間200件超|相続に強い弁護士

相続相談実績年間200件超|相続に強い弁護士

相続紛争案件に関する豊富な経験と解決実績

相続紛争案件に関する豊富な経験と解決実績

弁護士兼税理士として、相続税申告の豊富な実績

弁護士兼税理士として、相続税申告の豊富な実績

専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士体制

専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士体制

他仕業・業種との連携したワンストップ対応

他仕業・業種との連携したワンストップ対応

明確・納得の料金体系で安心

明確・納得の料金体系で安心

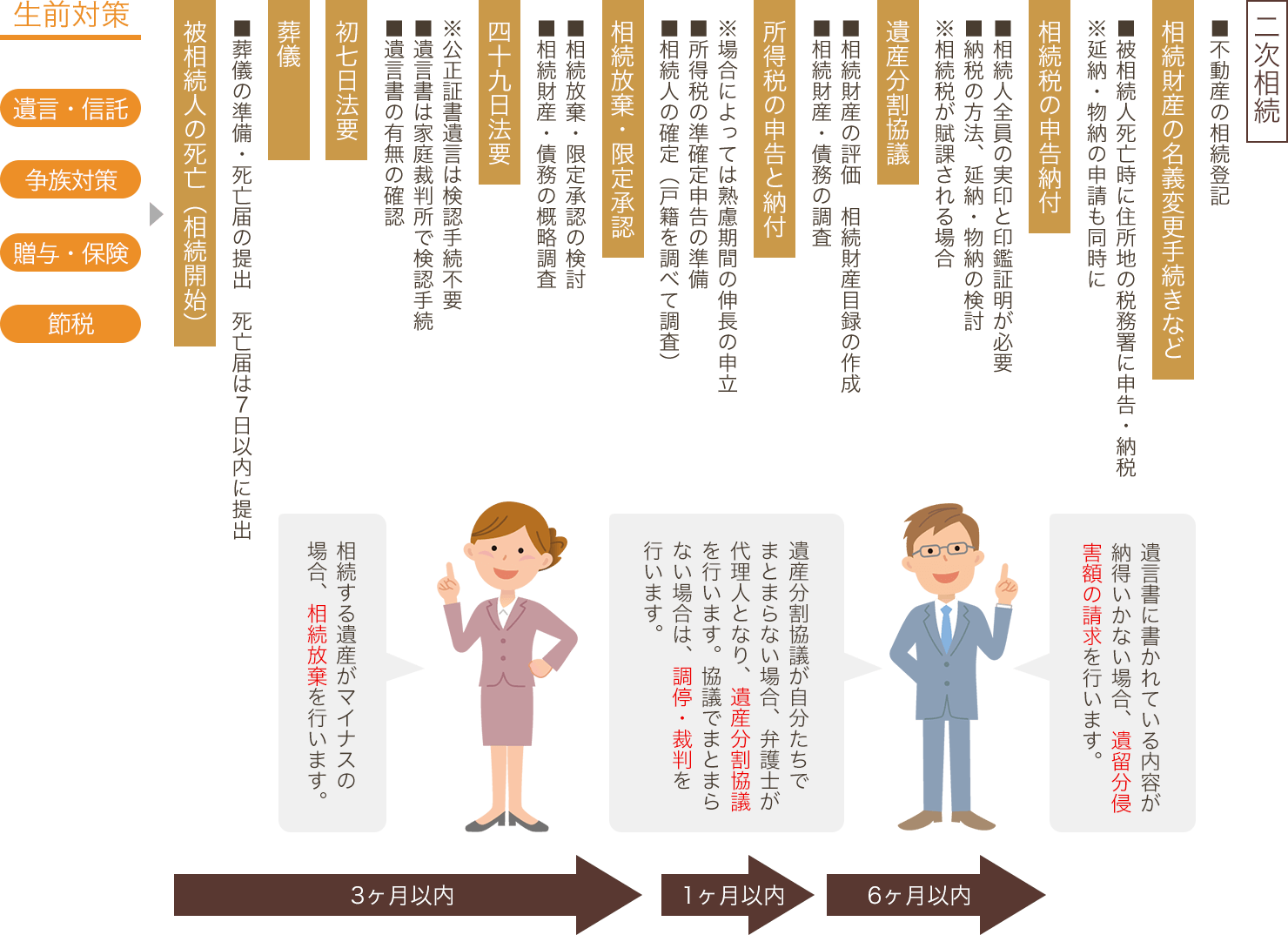

相続の流れについて

相続の流れについて